何阿嵐 評 眾聲喧嘩《秋之夢》【艺鵠藝評 ACO Art Critique】

- acofootak

- Aug 20, 2025

- 2 min read

不能容忍的沉默

於語言邊界之外,無法清晰表達自身處境,語言反覆遲疑,彷彿只能繞著恐懼與失落打轉。這種寫作風格不追求劇情推進,而是將死亡轉化為一種持續存在的陰影,一種滲透日常、讓人失語的氛圍。

Fosse文本的一大特徵,是對白之間大量的「停頓」。這些停頓並非為了營造戲劇衝突,而是語言內部的空隙,語言尚未成形,情緒尚未抵達,角色卡在話語與沉默之間,彷彿每一次開口都伴隨著內在的痛苦與猶豫。這種節奏上的遲滯,是Fosse作品最具張力的地方,也是最難演繹之處。

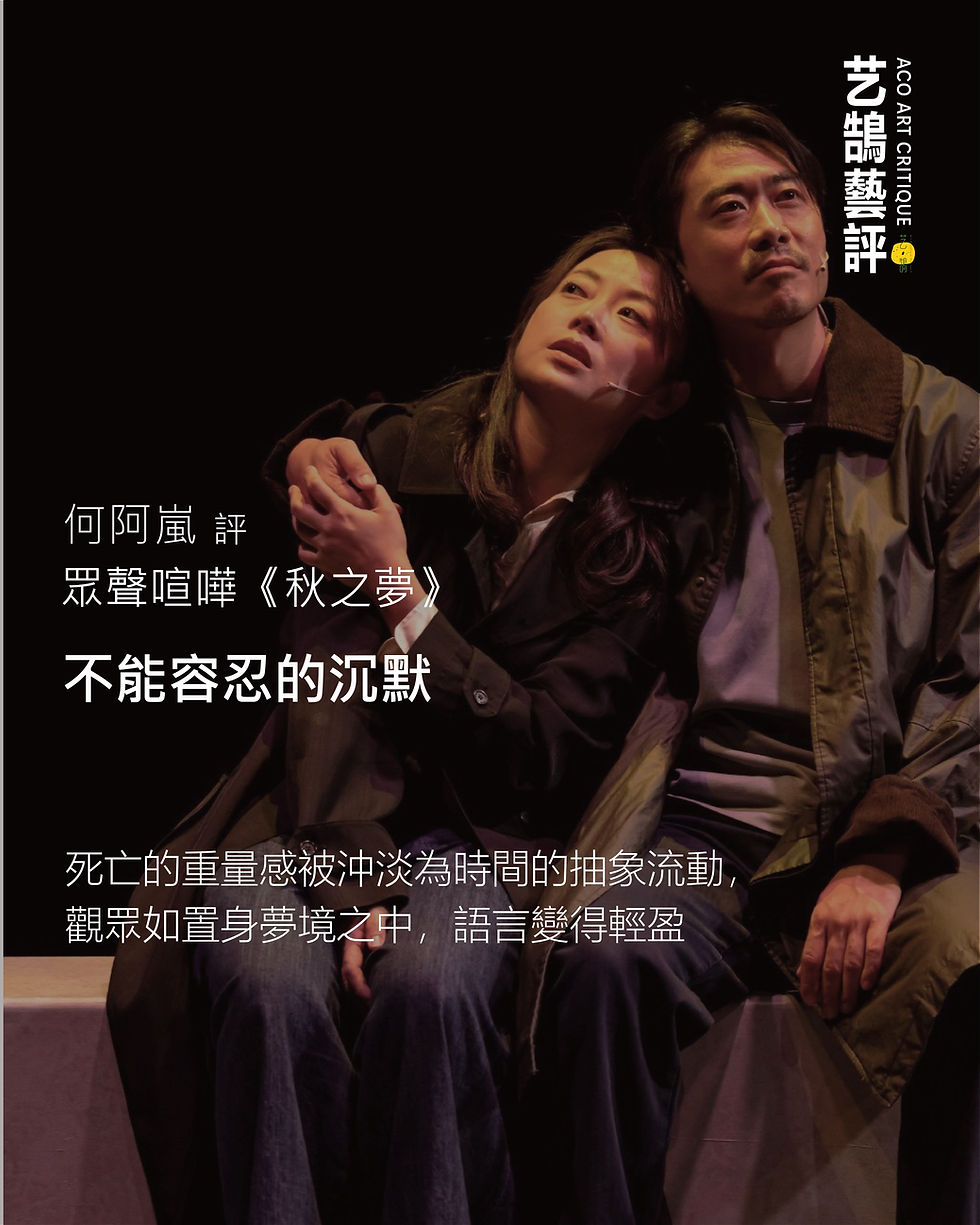

「眾聲喧嘩」此次改編《秋之夢》,導演方祺端特別強調要貼近Fosse這種節奏的美學。演出採用極簡舞台設計,以燈光、聲音與空間節奏建構出人物在時間流動中的迷離感。角色的說話緩慢、語句重複,演員亦透過身體調度和停頓的掌控,營造出語言逐步崩塌的質感,這一點在戲劇語言上可謂誠懇而克制。

然而,語言的翻譯始終是一道難以跨越的牆。Jon Fosse的原文(以挪威語書寫)或其英譯本,經常運用時態變化營造人物意識的時間斷層:例如角色可能以過去式說當下、以現在式說回憶,語法的模糊正體現其心理的不穩。而中文語言天生缺乏時態變化,不論是說「我去咗」、「我會去」、「我去緊」——語境與語調的轉換,往往都難以精準對應Fosse原作那種時間鬆動的語法感。翻譯處理得再細緻,也難免失落某些語言深層的顫動。

另一方面,「眾聲喧嘩」改編傾向將焦點集中於時間感的流動,原劇本中的恐懼,來自死亡突如其來地降臨在親密關係中,一個又一個身邊人消失,使角色陷入無法說明的空洞。但在這個版本裡,死亡的重量感被沖淡為時間的抽象流動,觀眾如置身夢境之中,語言變得輕盈,節奏變得抒情,卻失去Fosse原作中那份令人無法呼吸的壓迫感。

Fosse的劇場其實極具倫理性,他不單書寫死亡,更書寫面對死亡時人的失措與遲疑。他的角色失語,不是因為沒有經歷,而是因為經歷過太多而說不出口。因此,沉默不是一種姿態,而是一種無可選擇的結果。如何處理這份沉默,如何讓語言的崩潰帶出情感的重量,是改編Fosse最難卻也最必要的部分。

當下香港正面對相似的語言與情感困局。在公共語言逐漸封閉、私人情感日益失效的時代,劇場本應是容納沉默的空間,是讓未說完的話能夠在語言的縫隙中浮現的地方。而《秋之夢》這齣作品,本正正可以打開這樣的縫隙,讓人凝視那種來自死亡與失落的深層沉默。

這次的改編最終未能觸及那份重量,更多是浮於時間的形式之上。它或許是一次對Fosse節奏的精緻模仿,卻未能讓語言真正裂開,讓死亡真正進入。

圖片來源:眾聲喧嘩 Facebook 專頁

-

眾聲喧嘩《秋之夢》

@heteroglossia_theatre

演出日期:25/7 - 27/72025

演出地點:香港兆基創意書院多媒體劇場

city brawl delivers the raw thrill of street combat with rewarding progression. Every punch feels powerful, every upgrade makes you stronger, and every wave tests your survival skills. With rising difficulty, endless enemies, and deep combat mechanics, the game never feels repetitive.

Fireboy and watergirl offers an engaging experience with many levels, each with different obstacles for you to conquer, new graphics.

核心論點,即係改編太過「平淡」同「抒情」,未能傳達死亡同失去嘅壓迫重量,係一個強大嘅論點。呢個批評令你想睇福斯嘅原著同睇套戲,只係為咗理解佢提出嘅問題。 Survival Race